香港大学戴丽心团队使用三维流体力学模拟了黑洞潮汐剥离恒星的过程

图1:黑洞潮汐撕裂恒星的模拟示意图,被撕裂的物质在黑洞附近形成了吸积盘并向外发出高能电磁辐射。

[版权:NASA/CXC/U. Michigan/J. Miller et al.; Illustration: NASA/CXC/M. Weiss]

香港大学戴丽心团队在国际知名学术期刊《The Astrophysical Journal》发表了题为“Fate of the remnant in tidal stripping event: repeating and non-repeating”的学术论文。该论文的第一作者为香港大学的陈劲鸿博士。此外,中山大学物理与天文学院刘尚飞副教授以及韶关学院的欧建文博士参与了本项研究工作。

来自星系中心的重复闪光

近期,天文学家借助光学和X射线巡天探测技术,观测到了几个发生在星系中心的爆发事件。通过与过往观测数据的对比,他们发现这些源在过去2-10年前也同样发生过类似的爆发。这些爆发的光变曲线和光谱特征表明,它们极有可能是潮汐瓦解事件候选体。重复的信号进一步提示,恒星很可能正沿着一个椭圆轨道运行,每当恒星接近星系中心的大质量黑洞时,就会被潮汐力剥离。每一次剥离的残骸被黑洞吸积时,就会产生一次爆发。

图2:重复潮汐瓦解事件候选体AT 2022dbl (Lin, et al., 2024)。这个源在2022年和2024年分别观测到了两次显著的光学爆发。这两次爆发展现出类似的特征,被证认为同一个恒星在相隔数年的时间内遭受了两次潮汐剥离的结果。

恒星的宿命:逃逸还是瓦解?

尽管科学家们推测,这种重复爆发可能来自恒星的重复潮汐剥离事件。但是关于潮汐剥离过程的一些关键问题仍不明确。例如,恒星在经历潮汐剥离后,其轨道将如何变化?恒星的结构又将如何演变?这些问题直接影响我们观测到的爆发的光变特征。

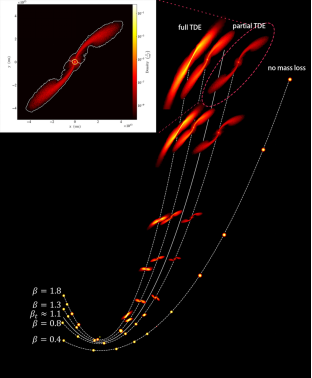

图3:黑洞潮汐剥离恒星的流体动力学模拟快照。不同的白色虚线表示不同恒星轨道的模拟。插入的小图放大显示了被潮汐剥离后的恒星和两边的残骸流。轨道距离黑洞远时,恒星没有物质损失。相反如果轨道距离黑洞很近时,潮汐力会把恒星完全瓦解。处于两者之间的恒星将发生潮汐剥离。

为了解决这些问题,陈劲鸿等人利用三维流体动力学模拟技术,深入研究了在不同的参数下,恒星遭遇黑洞潮汐剥离的复杂过程。通过对剥离后恒星轨道的变化与恒星结构演变的细致分析,该团队揭示了恒星之后可能面临的种种命运,及其对观测特征的影响。

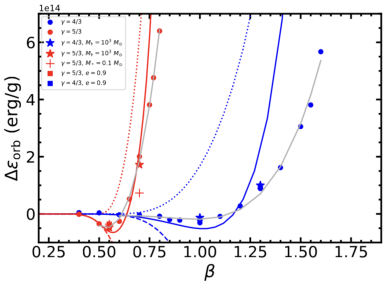

研究发现,如果恒星的轨道近心点距离黑洞较远,那么在经历潮汐剥离后,恒星会损失一部分轨道能量,从而与黑洞更加紧密地束缚在一起,很可能会再次返回并经历潮汐剥离。然而,如果恒星的轨道近心点距离黑洞较近,那么恒星会获得一部分轨道能量,从而逃逸出去成为高速星。如果恒星未能逃逸,那么在经历多次潮汐剥离后,恒星最终将被黑洞完全瓦解。

图4:不同β参数的恒星经过潮汐剥离后轨道能量的变化。不同的颜色和形状的数据点来自模拟结果。彩色实线代表解析结果。灰色实线表示拟合结果。当β小(轨道近心点距离黑洞远)时,恒星损失轨道能量。相反,当β大时,恒星获得轨道能量。

未来高灵敏度巡天探测的展望

即将上线或新投入使用的时域巡天望远镜,如鲁宾天文台、中国巡天空间望远镜(CSST)、墨子巡天望远镜(WFST)、梦飞巡天望远镜(Mephisto)、EAST通用光学望远镜和X射线望远镜天关卫星(EP)等,预计将发现更多潮汐剥离事件。通过对比新观测数据与历史数据,我们有望在更长的时间尺度上发现更多重复的潮汐剥离事件。此外,GRAVITY、SINFONI和Keck天文台有望在银河系或临近星系识别出发生过潮汐剥离事件的恒星残骸。

本项研究工作得到了国家自然科学基金和香港研究基金委员会(HKU12122309, 17314822, 17304821)、广东省基础与应用基础研究基金(2021B1515020090)、国家科学基金(11903089)、中国载人航天工程(CMS-CSST-2021-A11和CMS-CSST-2021-B09)、韶关学院人才引进计划(440-9900064601)以及韶关自然科学研究重点项目(SZ2021KJ10)的资助。

论文链接:

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad8b24

https://arxiv.org/abs/2408.10925